La Barre des Ecrins (4102m)

Les séracs sur la face nord des Ecrins

Les séracs sur la face nord des Ecrins

Une avalanche est descendue jusqu'au bassin

d'alimentation au bas de la grande pente

Une avalanche est descendue jusqu'au bassin

d'alimentation au bas de la grande pente

Sous la paroi rocheuse sommitale : la

rimaye

Sous la paroi rocheuse sommitale : la

rimaye

La langue glaciaire encore recouverte de

neige

La langue glaciaire encore recouverte de

neige

Les premières crevasses transversales

Les premières crevasses transversales

Début des séracs

Début des séracs

La chute des séracs à la hauteur

du refuge du Glacier Blanc; la couleur bleue indique que des

séracs viennent de se détacher

La chute des séracs à la hauteur

du refuge du Glacier Blanc; la couleur bleue indique que des

séracs viennent de se détacher

|

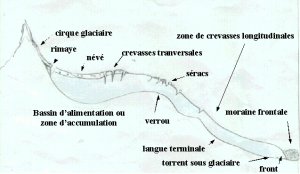

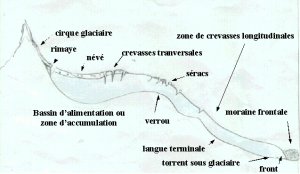

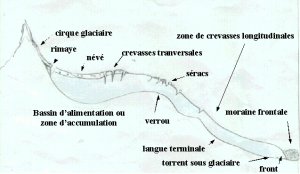

LE GLACIER BLANC

Le Glacier Blanc est le plus grand glacier du

massif de l'Oisans en plein c�ur du Parc National des Ecrins

. Les glaciers de ce massif couvrent 120 km², alors

qu'en France 800 glaciers couvrent 440 km² dont 400

km² dans les Alpes et le reste dans les

Pyrénées. 3200 km² de glaciers couvrent

l'ensemble du massif alpin .

Le Glacier Blanc prend naissance sur la face

nord de la Barre des Ecrins (4102m) et descend sur

près de 7 km jusqu'en dessous du refuge du Glacier

Blanc vers 2200 m. En haute montagne au-dessus de 2700 m il

pleut très rarement et les précipitations ne

tombent que sous forme de neige. Sur ces pentes très

raides, la neige qui ne fond pas, glisse et s'accumule sur

les parties plus plates et se transforme . La neige passe de

son état naturel à celui de névé

(les cristaux se transforment en granulés remplis de

bulles d'air). Puis sous l'action du poids des diverses

couches et de l'eau de fonte de surface s'infiltrant dans

les couches plus profondes, l'air est chassé et les

cristaux se soudent pour former des blocs de glace de plus

en plus gros et de plus en plus bleu. C'est ce qui se passe

au pied de la grande pente de la Barre des Ecrins en face du

refuge Caron. Là , le glacier atteint une

épaisseur de 200 mètres.

Sur cette pente on peut observer de gros blocs

de neige et de glace qui s'écroulent en avalanches et

vont alimenter le plateau en contre bas.

Au pied de la paroi rocheuse sommitale on

remarque une grande crevasse : c'est la rimaye. C'est la

séparation entre la zone où la neige ne fond

jamais et la zone où la neige commence à

fondre en été. Cette crevasse pose quelquefois

des problèmes aux alpinistes qui veulent la franchir

pour gagner le sommet.

Après le refuge Caron, la neige fond

totalement en été et laisse apparaître

la glace vive et le glacier se resserre pour former une

langue glaciaire. Cette langue glaciaire devient

tourmentée et entrecoupée de crevasses. La

glace se fissure. En effet le glacier n'est pas inerte, il

avance, entraîné par son propre poids. La

vitesse du glacier n'est pas régulière :

à la sortie du bassin d'alimentation elle est de 350

m par an alors que vers la langue terminale elle n'est plus

que de 50 m par an .

En face du refuge du Glacier Blanc, nous

observons des amoncellements de glace . Ce sont les

séracs ; si la glace est légèrement

souple et épouse les reliefs doux, son

élasticité a une limite et lorsque la pente

change brusquement elle va se casser et former

d'énormes crevasses. D'autre part si le fond est

bombé de grandes crevasses se forment dans le sens du

glacier, ce sont les crevasses longitudinales. Les bords du

glacier sont freinés par les parois de la montagne

alors que son milieu va continuer à descendre

à une vitesse supérieure, des crevasses vont

partir des bords, ce sont les crevasses marginales. Lorsque

la pente change il se forme des grandes transversales qui

traversent le glacier.

Cette avancée irrégulière

du glacier peut être observée grâce aux

moraines. Les moraines ce sont ces amoncellement de roches

et de terre que l'on trouve sur le glacier. Ce sont les

roches qui ont été arrachées à

la montagne et qui sont transportées par lui. Celles

qui se trouvent au centre sont repoussées

progressivement vers les bords (le milieu du glacier avance

plus vite que ses bords) et rejoignent les moraines

latérales. Les moraines latérales sont

formées par les roches tombées des parois

bordant la langue glaciaire (voir Mer de Glace).

Devant le front, le glacier dépose les

moraines frontales derrière lesquelles se forment

quelquefois un lac. Ces moraines frontales sont les

témoins du recul des glaciers. Au XIXéme

siècle le Glacier Blanc descendait jusqu'au

Pré de Mme Carle où il rejoignait son voisin

le Glacier Noir. A la place maintenant on trouve des champs

de roches laissées par le glacier où coule le

Gyr , torrent émissaire (torrent sortant du glacier)

.

Ce recul du glacier est dû au fait qu'il

n'y a pas assez de précipitations neigeuses en

altitude , donc le glacier n'est plus assez alimenté

alors que la langue terminale fond normalement sous l'action

de la chaleur.

Sur le glacier coulent de véritables

torrents : le glacier fond aussi en surface. Il se forme ce

qu'on appelle des bédières qui s'infiltrent

dans les profondeurs du glacier et creusent un gouffre : un

moulin (voir Mer de Glace). Cette eau coule au fond du

glacier et forme un torrent sous glaciaire qui ressort au

front du glacier et à sa sortie il devient un torrent

émissaire.

|